Édition originale de 1882, reliure artisanale, avec de nombreuses illustrations signées Kauffmann. Quatre d’entre elles ont été scannées et retouchées pour illustrer cet article.

Cet exemplaire est issu de la défunte Bibliothèque Populaire de la ville de Limours.

– Voyons, viens-tu à Asnières ?

Ainsi mis au pied du mur, le Parisien crut s’en tirer par l’aveu suivant :

– C’est que, vois-tu, je n’aime pas la campagne. Je trouve qu’elle manque trop de distractions.

– Pas à Asnières, je te l’affirme.

– Oui, je sais, on a la pêche, le bain froid, le bal champêtre, mais tout cela ne remplit pas assez le temps.

– Ah, ça, malheureux ! Tu oublies donc la spécialité d’Asnières, son great attraction !! En un mot, la distraction, toute particulière à cette localité chérie des canotiers, qui fait qu’on ne s’y ennuie jamais… On y a droit à deux noyés par jour… Quelquefois, les dimanches de grande fête, par exemple, on en pige quatre ou cinq, mais c’est de l’extra… Tant mieux ! Profitez-en, mais n’en faites pas une exigence… Tandis que vos deux noyés quotidiens, on vous les doit, ils sont comptés dans le prix des locations ou des terrains à bâtir… On les cote comme distractions… Ils remplacent la musique militaire.

– Qu’avons-nous comme noyés aujourd’hui ? se demandent deux Asniérois qui se rencontrent.

La question leur part d’instinct, tout naturellement, comme ailleurs on dirait : « Tout le monde va bien chez vous ? ».

– Les canotiers n’abondent pas ce matin, aussi n’a-t-on repêché qu’un petit jeune homme, répond l’autre Asniérois, qui a déjà été faire son tour de berge.

– Diable ! Un seulement hier ! Cela ne fait pas notre compte.

– Oui, mais nous redevons un noyé du 16 courant, où nous en avons eu trois.

– Ta ta ta, voyez vous, moi je n’aime pas les comptes… On finit toujours par être fourré dedans… Je ne demande que mon dû, mais il me le faut… Ce n’est pas quand on nous augmente les contributions que nous devons nous laisser frustrer de notre droit.

– En déduisant celui du 16, je crois que nous sommes au pair.

– Taisez-vous donc avec votre « au pair ». Est-ce que l’an dernier nous y étions au pair ? Rappelez-vous !

– Le fait est qu’on n’a jamais vu aussi peu de canotiers pochards que l’an dernier. C’était à croire qu’ils allaient exprès faire leur imprudence en haute Seine… Mais, pour être juste, nous devons avouer que 1880 s’est soldé par un boni.

– Un boni ! Où avez-vous vu un boni en 1880 ? Ne vous souvient-il pas que nous n’avons rien eu les 14 et 26 juillet ! (Avec colère.) Justement des jours où j’avais du monde !!!

Car à Asnières, ces deux noyés remplacent les ruines du vieux château, la forêt ou le point de vue qu’on montre partout ailleurs aux amis venus de Paris.

À Asnières, après déjeuner, l’habitant dit à ses visiteurs :

– Allons faire un tour sur la berge.

Et on gagne le bord de l’eau où se tiennent les bateliers qui, la gaffe de sauvetage en main, semblent s’impatienter.

– Eh ! Père Jean, où est le noyé du matin ? crie-t-on à l’un d’eux.

– Nous l’attendons, monsieur, il est un peu en retard aujourd’hui.

– Avez-vous des espérances ?

– Tout un canot de gens, ivres comme des Polonais, qui vient de partir à la voile… Le vent est à la méchanceté; il ne tardera pas à les renverser dans la limonade.

– Parfait !

– Et puis, là-bas, à la pointe, il y a trois baigneurs qui viennent de se mettre à l’eau et qui ont l’air de savoir un peu moins nager que des andouilles.

– Bonne affaire !

Alors on se couche sur le gazon de la rive pour prendre patience. Vingt minutes, vingt-cinq tout au plus, s’écoulent et subitement, une animation se manifeste chez les mariniers qui sautent dans leurs embarcations. Tout le long de la berge, les maisons ouvrent leurs fenêtres où apparaissent des curieux. Des restaurants du rivage sortent en masse des consommateurs, la serviette au cou, qui ont quitté la friture ou la matelote qu’ils mangeaient.

– Qu’est-ce ? demande l’ami de Paris, étonné de cet élan général.

– C’est le noyé qui nous arrive, répond l’Asniérois avec ce petit sentiment de fierté du propriétaire qui vante les charmes de sa localité.

Et c’est vrai… Il est là… Un peu inexact, mais enfin il est là ! N’allez pas croire qu’on vous triche, que ce soit un noyé d’hier qu’on vous ressert… Non, il est frais, c’est bien le plat du jour.

Selon l’heure à laquelle il s’est fait repêcher, le noyé a plus ou moins de succès.

Tout l’engouement est pour celui du soir !!! L’heure de l’absinthe lui vaut un nombreux public d’hommes, et, à ce moment, le retour de la promenade amène les dames qui, le matin, n’osaient venir en négligé d’intérieur.

C’est la mode ! Avant dîner, on va faire le tour du repêché, comme à Paris on fait son petit tour de lac. Dans le high life d’Asnières, rien de plus usité que cette phrase : « Le tour du noyé était fort animé ce soir, n’est-ce pas, duchesse ? ».

Ainsi, quand, dans la mâtinée, la pêche a fait coup double, on met de côté le plus blanc et le plus potelé pour le soir. Pour un peu, on l’entourerait de cresson.

Le matin, on a écoulé celui qui était le moins de défaite. À quoi bon gaspiller un joli sujet, quand chacun est allé à Paris pour ses affaires et qu’on sait que les dames ne viendront pas ? Pour l’exhibition matinale, on utilise celui qui a été se noyer en bas, à la sortie de l’égout collecteur… Un malpropre, quoi ! On ne l’estime pas, mais on le sert parce qu’il faut donner le compte et que les Asniérois crieraient si on leur en faisait tort.

Ils sont si intimement convaincus de leur droit que, pour eux, tout homme qui se fait repêcher avant d’être complètement noyé, n’est qu’un voleur !… Comme qui dirait un misérable qui aurait bu l’huile des illuminations publiques… Un empêcheur de danser en rond !

Pour l’Asniérois, la noyade est une sorte de turf dont les mariniers sont les jockeys. On s’engage volontiers pour tel ou tel. À ce cri : « Au secours ! », on ouvre aussitôt son livre de paris.

– Hardi, Pierre ! Quel coup de gaffe ! Il ne gâte pas le sujet ! Vingt louis pour Pierre contre Baptiste.

– Tenu pour Baptiste… Il connaît tous les bons trous… Baptiste a la vogue et il la mérite, car il en est à sa cent vingt-sixième pêche heureuse… Avec ses primes, il soutient une vieille tante qui a perdu la vue à piétiner de la pâte pour fabriquer le macaroni !…

Après ce long plaidoyer en faveur de sa localité, celui de mes deux voisins de table qui venait de parler, s’arrêta encore pour respirer, puis d’un ton sévère, reprit en forme de péroraison :

– Il se peut que la campagne t’ennuie, mais maintenant, tu n’oseras plus soutenir qu’à Asnières, on manque de distractions !

Troisième et dernier article sur l’œuvre d’Eugène Chavette (1827-1902), écrivain caustique du XIXème siècle, qui préfigura l’humour 1900 incarné par Alphonse Allais ou Tristan Bernard.

« Les Bêtises Vraies » fait suite aux recueils « Les Petites Comédies du Vice » et « Les Petits Drames de la Vertu », que nous avons étudié ces derniers mois. Ce troisième volume, qui semble ne pas avoir connu le même succès que ses deux prédécesseurs, est néanmoins le plus drôle et le plus féroce, le plus représentatif de l’humour noir de son auteur, terriblement audacieux pour son époque.

Sorti la même année que « Les Petits Drames de la Vertu » (on suppose que ce dernier était sorti en début d’année, et l’autre vers le dernier trimestre, la préface de celui-ci datant de juillet 1882) et chez les mêmes éditeurs (Marpon et Flammarion), « Les Bêtises Vraies » est un ouvrage fort différent, déjà parce qu’il prétend – fort exagérément, on va le voir – raconter de véritables anecdotes. Ensuite, au contraire du précédent volume, celui-ci est un recueil de contes indépendants, sans personnages récurrents, sinon l’auteur lui-même qui raconte des anecdotes de sa vie quotidienne ou des souvenirs de jeunesse, comme le fera Alphonse Allais quelques années plus tard (Alphonse Allais qui débute sa carrière de conteur précisément en cette année 1882 pour le journal « Le Chat Noir ». Il est presque certain qu’il a abondamment lu Chavette).

Néanmoins, Eugène Chavette est sur la dernière ligne droite de sa carrière. Son humour date du XIXème siècle, et devient vieillot en cette Belle-Époque qui découvre un certain art de vivre et une mondanité pleine de rondeur, dont les successeurs de Chavette ne seront pas avares. Eugène Chavette n’en publiera pas moins encore une dizaine d’ouvrages, contes et romans, jusqu’en 1890, où il semble cesser toute activité littéraire.

Avec pas loin d’une trentaine de contes, souvent très efficaces et toujours d’une lecture agréable, « Les Bêtises Vraies » est à compter parmi les recueils les plus réussis d’Eugène Chavette. Pourtant, ce n’est pas sans appréhension qu’il le présente au travers d’une préface intitulée « Les Bobèches Cassées ». Nous avons bien oublié ce qu’était une bobèche, bien que ce fut un accessoire quotidien pour nos ancêtres. Il s’agit de la petite pièce de métal soudée sur un chandelier ou une lampe à incandescence, sur laquelle on pose ou on insère une bougie. La bobèche permet non seulement de fixer la bougie, mais aussi, par ses rebords plus ou moins évasés, de recueillir la cire brûlante et de l’empêcher de s’écouler au sol, ou sur la table où le chandelier est posé.

« Casser sa bobèche » était une expression populaire courante, qui signifiait paniquer, s’affoler, ne plus savoir comment réagir. Pour Eugène Chavette, c’est nécessairement ce qui attend l’artiste et l’homme de lettres vieillissants. Il a conscience que ce troisième recueil peut tout à fait être celui de trop, attendu qu’il a conscience d’appliquer une recette certes éprouvée mais dont il voit lui-même les limites. Conscient de casser ses propres bobèches, il en appelle à l’indulgence du lecteur : certes, il est là où on l’attend, mais il a donné de son mieux pour nous faire rire, et il espère modestement y parvenir.

Précautions bien inutiles : Eugène Chavette signe un recueil qui ne donne pas le moins du monde un sentiment de répétition, puisque non seulement il retrouve sa verve et son inspiration, mais le caractère anecdotique nouveau qu’il insuffle à ses récits parvient à renouveler assez bien son style. Qui plus est, ses scrupules devaient sans doute être superflus, les lescteurs de ceux que l’on appelait dans les années 1880-1910 les « auteurs gais » (expression qu’il serait ambigu de reprendre au siècle qui est le nôtre) attendaient surtout qu’ils les mettent en gaieté, qu’ils les amusent, et n’en espéraient pas une folle créativité. Depuis la Monarchie de Juillet, une littérature dite « légère », représentée par des auteurs comme Louis Reybaud, Jules Noriac ou Pierre Véron, avait su séduire de nombreux lecteurs dans toutes les classes sociales. On a retenu de cette époque essentiellement des écrivains sérieux et massifs, comme Balzac ou Stendhal, mais il existait toute une littérature volontairement comique et goguenarde, souvent assez subversive ou critique envers la société ou le régime en place, et dont la drôlerie n’a parfois pas si mal passé le cap des ans. J’ai d’ailleurs pour projet de faire connaître autant que possible via ce blog les meilleurs de ces auteurs, et quelques unes de leurs œuvres les plus emblématiques. Il a déjà été question ici de Jules Noriac, et de son ouvrage « La Bêtise Humaine ». J’aurais l’occasion d’aborder ici d’autres auteurs du même genre ultérieurement.

Eugène Chavette appartient donc à cette famille d’auteurs « gais ». Son premier ouvrage, sorti en 1852, s’intitulait « Mayonnaise d’éphémérides et de dictionnaire, assaisonnée par Joseph Citrouillard et retournée par les deux hommes d’État du Tintamarre ». Tout un programme ! L’aspect ouvertement délirant et poétique de cette littérature cocasse fut à la base de l’humour de certains auteurs du XXème siècle, tels Cami, Raymond Queneau ou Alexandre Vialatte. Il fut perpétué également jusque dans les années 1980 par des chansonniers comme Pierre Desproges, Les Frères Ennemis ou Raymond Devos. Ce dernier, d’ailleurs, à la fin de sa vie, physiquement diminué, était retourné à l’écriture, et a signé entre 1996 et 2005 quelques romans ou contes, où l’on retrouve presque intact l’univers comique et surréaliste des amuseurs du XIXème siècle. Ce sont très probablement les tous derniers ouvrages de ce genre, désormais voué à disparaître.

Chavette est donc conscient en 1882, au bout de trente ans de carrière, d’être un vestige d’une autre époque, et de ne pouvoir se faire tout à fait aux nouvelles modes. Pour les lointains descendants que nous sommes, ce sentiment est néanmoins très émoussé, tant la différence entre l’humour Monarchie de Juillet et l’humour Troisième République ne nous saute pas immédiatement aux yeux. Il s’agit d’ailleurs moins d’une différence d’humour que de contexte : l’humour 1900 est plus volontiers mondain et parisien, celui de 1830 s’adresse à une France qui est encore très rurale, et très centrée sur des intrigues de clocher. Mais la goguenardise y est un peu la même.

Néanmoins, en bon Parisien lui-même, Chavette ne peut ignorer l’effervescence qui s’empare de la capitale, la pléthore d’innovations technologiques et le changement de mode de vie qu’elles impliquent. Le téléphone rapproche les gens, le train permet de se rendre d’un bout à l’autre de la France en à peine une dizaine d’heures. L’exode rural semble annoncer la fin d’une existence paysanne ardue et sédentaire. Pour autant, Eugène Chavette n’est pas un adversaire du progrès. Déjà parce qu’en tant que restaurateur et propriétaire de cafés (dont le célèbre Café Vachette, sur le boulevard Saint-Michel, rendez-vous de tous les écrivaillons et poètes de la capitale, qui officia jusqu’en 1911), nul doute que le fabuleux essor du transport de fret par voie ferrée lui a profité. Ensuite, parce que ce fervent Républicain avait bien compris que le progrès était la meilleur arme contre les partisans d’un retour à la monarchie, tous réfugiés dans un passéisme désuet, dont l’idée ne séduisait guère la jeunesse.

Néanmoins, en humaniste farouche, Chavette s’est fort peu intéressé aux « machines », ni même à la « machine » sociale, préférant finalement en rester à ce qu’il connaissait de mieux puisqu’ils formaient sa clientèle quotidienne : les artistes farfelus, les noctambules égarés, les marginaux de toutes sortes, et dans l’absolu, tous ceux qui ne peuvent se faire à une existence conformiste.

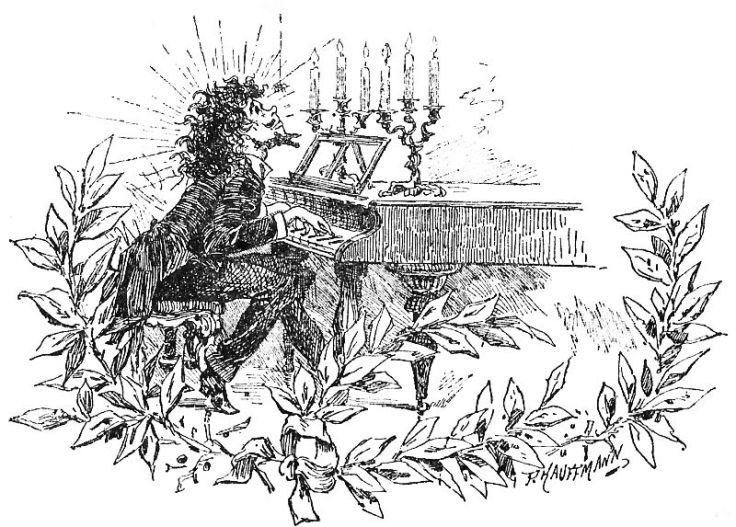

Pour ce troisième recueil, Eugène Chavette en a donc appelé à ses meilleurs amis, voire à ses plus fidèles clients, qu’il n’hésite parfois pas à nommer, quand bien même ce qu’il raconte à leur sujet ne soit guère glorieux. C’est le cas notamment du pianiste Alfred Quidant, petite célébrité en son temps (caricaturé ci-dessus), et qui était compositeur de ce que l’on appelait alors de la « musique de salon », des petites mélodies faciles et répétitives, que l’on jouait en fin de soirée dans les réceptions chic ou que l’on donnait à apprendre aux petites jeunes filles de bonne famille, puisque en ce temps-là, savoir jouer du piano était, aux yeux d’une certaine bourgeoisie, un signe de bonne éducation.

Par ailleurs, au cours du XIXème siècle, le piano était un instrument qui était progressivement sorti des salles de concert pour investir des appartements privés et certains établissements publics. Le piano est un instrument à la fois élégant et d’approche facile, ne nécessitant qu’un seul musicien, ou pouvant être joué par n’importe quelle personne de passage ayant reçu deux ou trois leçons.

Eugène Chavette semble avoir eu cet instrument en horreur, ou du moins surtout l’usage bêta que l’on en faisait. Dans « Le Seul Côté Utile du Piano », un conte aux allures de pamphlet, il indique demeurer non loin du conservatoire de Paris, et subir chaque été en juillet la fièvre sonore des examens des apprentis pianistes. C’est à cette occasion qu’il cite Alfred Quidant qui lui aurait avoué un jour ne faire ce métier que pour l’argent, et être prêt à y renoncer en échange d’une confortable rente annuelle. De même, Eugène Chavette affirme avec autorité que sur la fin de sa vie, le compositeur autrichien Sigismund Thalberg, internationalement célèbre au XIXème siècle, en eut marre de son piano et se reconvertit dans le commerce de son vin – une information dont je tiens néanmoins à préciser que je n’ai trouvé nulle trace dans une aucune notice biographique du compositeur.

Il termine en citant un fait divers célèbre en son temps, celui de l’affaire Collignon. Il s’agissait d’un chauffeur de fiacre qu’on désignerait aujourd’hui comme « borderline », qui avait tenté en 1855 d’escroquer un client en lui faisant payer sa course trois ou quatre fois sa valeur. Hélas pour lui, ce client était un notable bien informé qui paya son dû, mais nota le numéro du fiacre, et porta ensuite plainte contre Collignon. Celui-ci n’attendit pas le procès, il s’arma d’un révolver et se présenta chez sa victime (les adresses des plaignants en ce temps-là n’étaient pas confidentielles). Il abattit le notable, tenta d’assassiner aussi sa femme, et finalement fut arrêté par des gendarmes de passage alors qu’il tentait de s’enfuir. Il fut inculpé pour meurtre et guillotiné à la fin de l’année.

Les exécutions de condamnés étant publiques en ce temps-là, Eugène Chavette y avait assisté en spectateur, et il se rappelait très bien que dans un immeuble peu éloigné de l’échafaud, il avait entendu ce qu’il supposait être une jeune fille qui s’était mise à faire des gammes au piano. Depuis le lieu du supplice, on entendait l’écho de son instrument.

Alors qu’à ce moment tragique et suprême, beaucoup de condamnés à mort avaient des moments de terreur ou de larmes, le cocher Collignon se montra plutôt pressé d’en finir, marchant résolument vers l’échafaud, et ne tentant rien pour différer plus longtemps l’exécution. Selon Eugène Chavette, cette attitude était due à cette musique au piano, tellement irritante que le criminel voulait rapidement y échapper.

D’où l’auteur déduit que « le seul côté utile du piano » est de « donner une séduction à la guillotine », en amenant les condamnés à avoir « hâte de jouir de ce dernier sommeil qui résiste au piano ».

Sur un sujet tout aussi morbide (car Eugène Chavette avait assurément un faible pour la morbidité), « Un Dîner A La Campagne » raconte la véritable histoire d’une partie de campagne qui tourna en débâcle. Elle eût lieu à Bougival le 4 juin 1852, dans la propriété d’Eugène Forcade, un journaliste économique, alors en vogue, travaillant entre autres pour la famille Rothschild. Malgré son austère profession – ou peut-être à cause d’elle -, Eugène Forcade fut apparemment un bon vivant, qui affectionnait d’organiser ainsi des week-ends de ripailles et de beuveries entre personnalités du mondes des lettres et des arts. Il y avait ce jour-là entre autres le compositeur Auguste Mermet, le poète et tragédien François Ponsard et le sculpteur suisse James Pradier, célèbre pour ses sculptures inspirées de l’Antiquité Romaine.

Alors que l’après-midi est bien avancée, et donc bien arrosée, le sculpteur James Pradier se sent alors d’inquiétants vertiges. Il va faire quelques pas dans le jardin, accompagné par un domestique, quand soudain, victime d’une attaque, il s’effondre au sol. Aussitôt prévenus, les convives parviennent à dépasser leur ébriété pour se saisir du moribond et le transporter jusqu’au lit d’Eugène Forcade, où il est confié aux bons soins d’un domestique, tandis qu’un autre est envoyé vers le centre-ville afin de quérir un médecin.

Un temps choqué par l’accident de leur ami, Forcade et ses amis commencent déjà par transbahuter la nourriture et les boissons vers une grande table située dans le jardin, afin de ne pas déranger le mourant par leur bavardage ou leur bruit de vaisselle. Tous sont un peu remués par cet accident, mais le meilleur moyen de se remettre n’est-il pas de se verser un petit gorgeon ? De toutes façons, il n’y a rien d’autre à faire qu’à attendre le médecin, ce qui peut être fort long, car nous sommes un vendredi et bien des gens sont partis en week-end.

De fil en aiguille, on se reverse un verre, puis encore un autre, et au fur et à mesure que les bouteilles se vident, la gaieté revient, les rires refleurissent, et bientôt, tous ces braves gens entonnent à nouveau des chansons paillardes. Ils sont alors montés sur la table, faute de pouvoir rouler dessous, ils se sont mis à demi-nus et chantent une chanson osée écrite par Ponsard, lorsque sobrement le domestique de Forcade vient leur annoncer que monsieur Pradier vient juste de mourir…

Bien que cette histoire soit très probablement la plus authentique du recueil, et qu’elle fourmille de détails qui la rendent très crédible, Eugène Chavette la raconte de manière distancée, laissant entendre qu’il n’était pas parmi les convives. Néanmoins, l’extrême précision du récit suggère que l’un d’entre eux lui a raconté cette journée dans ses moindres détails. Difficile de se faire une opinion, puisque tous les convives, qui n’étaient déjà pas très jeunes en 1852, étaient déjà morts au moment où Chavette publia cette histoire, et donc eurent été bien en peine de rectifier sa version s’il y avait lieu de le faire.

Cependant, je pense que l’on peut s’y fier, ne serait-ce parce que, au-delà du grotesque des ces ivrognes égoïstes dont l’insouciance en un moment si tragique peut amuser, on sent derrière ce récit une discrète mais ferme désapprobation de l’auteur, qui ne veut guère dicter sa morale au lecteur, mais que l’on sent ostensiblement révolté par cette mort sordide d’un des plus grands noms de la sculpture. On le sent aussi fort attendri par la personnalité de François Ponsard, qu’il estimait plus talentueux qu’on ne le pensait. Mais les autres convives lui sont clairement antipathiques, et il ne le cache guère.

Toutefois, avec Eugène Chavette, il faut rester circonspect, parce que de tels engagements chez un amuseur sont comme les crises de lucidité chez un fou à lier, brèves et fulgurantes. Ainsi, si on le sent déplorer la mort de ce James Pradier qu’il comptait peut-être parmi ses amis, il n’hésite pas un peu plus loin à imaginer la mort bouffonne d’un autre ami pourtant encore bien vivant au moment des faits.

Ainsi, dans « Horrible Catastrophe », un texte oublié du début des années 1860 que l’auteur inclut dans son recueil « car la vraie gaieté ne vieillit pas », Eugène Chavette imagine la mort accidentelle de son ami le vaudevilliste Adolphe Choler, dévoré par le lion d’un cirque à la suite d’un pari stupide. Trouvant ces félins semblables à de gros chats bien lymphatiques, Choler fut mis au défi d’entrer dans leur cage. Pour mille francs (somme importante pour l’époque), il accepta non seulement d’entrer dans la cage aux lions, mais de mettre sa tête dans la gueule du plus féroce d’entre eux. Après de longues semaines de préparation, Adolphe Choler s’exécuta enfin, mais sa performance fut une catastrophe, car avant de s’exécuter, il avait mangé un plat aux truffes dont l’odeur, portée par l’haleine jusqu’au fond de l’estomac du lion, mit ce dernier en appétit. Il avala donc le vaudevilliste sous les yeux d’Eugène Chavette, témoin de la scène, qui conclut ainsi son récit : « On conçut d’abord quelques craintes de cette situation trop prolongée, puis l’horrible vérité se fit jour. Choler ne devait plus ressortir par le même chemin !!! ».

Publiée dans le Figaro (qui eut donc sa période « fake-news ») et rédigée comme une lettre à son directeur, Hippolyte de Villemessant, l’informant du drame, la farce causa une vive émotion parmi les lecteurs de ce journal, puisqu’il y avait déjà, en ces temps reculés, des gens qui croyaient dur comme fer à tout ce qu’ils lisaient. Néanmoins, Adolphe Choler ne sembla pas mal prendre la blague, et ne s’opposa pas à la réimpression de ce texte, puisqu’il était encore vivant et actif en 1882.

Est-ce pour autant une « Bêtise Vraie », telle que Chavette prétendait nous en présenter ? Oui et non, en fait. Oui, parce que c’est une bêtise qui a vraiment été publiée dans un grand journal. Non, puisque l’histoire est fausse…

Si les souvenirs d’Eugène Chavette incluant des personnalités de son temps ou des tierces personnes sont à peu près vérifiables, « Les Bêtises Vraies » recèlent aussi bien des souvenirs n’incluant que l’auteur lui-même : séjours, rencontres, conversations entendues… Tout cela peut fort bien n’être qu’un habillage commun à des fantaisies de l’imagination. Néanmoins, Eugène Chavette est un plaisant conteur, et ses récits, véritables ou non, réservent d’authentiques moments de drôlerie, et témoignent sinon de l’exactitude des faits, du moins du mode de vie et des us et coutumes du XIXème siècle.

« Les Trois Beaux-Pères », qui ouvre le recueil, est une trilogie d’anecdotes arrivées à Eugène Chavette lui-même. Par trois fois, il désira se marier, par trois fois son mariage fut annulé par celui qui aurait du être son beau-père. En ce siècle, très conventionnel, courtiser une jeune femme de la bourgeoisie impliquait de ne la conquérir qu’à la seule fin de l’épouser. Et la conquérir, c’était d’abord conquérir ses parents.

Le soupirant était donc tenu de ne rencontrer l’élue de son cœur qu’au sein de la maison familiale, et sous le prétexte oiseux de visites de courtoisie. L’inclination de la jeune femme comptait peu, seule la décision des parents faisait autorité.

Or, par trois fois, Eugène Chavette se soumit à ce rituel, et ne s’attira bien malgré lui que le mépris de ses beaux-parents. La première fut entreprise en hiver, alors que la froidure régnait. Jouant aux cartes avec sa fiancée et son beau-père, la demoiselle prit froid et eut un éternuement « morveux » qui atterrit sur les cartes du beau-père. Celui-ci blêmit, compris tout ce que cet accident nasal avait de définitivement humiliant pour sa fille, et sauva l’honneur en accusant Eugène de cet éternument et en le jetant dehors.

La deuxième épouse potentielle fut courtisée, alors qu’Eugène avait une relation occasionnelle avec une « fille de mauvaise vie » qui lui ouvrait ponctuellement ses draps. Hélas, elle les ouvrait également à un vieux grigou friqué qui se présenta chez elle un matin, alors qu’elle venait de passer la nuit avec Eugène. L’homme ne s’en offusqua pas, il fit celui qui ne voyait rien pendant qu’Eugène se rhabillait et sortait. Mais quelques jours plus tard, quand la promise d’Eugène lui proposa de lui présenter son père, Eugène tomba nez à nez avec le vieux grigou qui l’avait surpris chez leur catin commune. Le mariage devint donc impossible.

Enfin, quelques années plus tard, durant lesquelles Eugène Chavette combla son manque affectif par un vigoureux coup de fourchette, lequel lui fit prendre un surpoids confortable, et ayant revu ses exigences à la baisse, Eugène se présenta face à un nouveau beau-père, dans le but d’épouser une jeune femme rencontrée via un ami commun servant d’entremetteur. Mais Eugène avait tant grossi que le beau-père s’imagina avoir affaire à un mystificateur qui s’était fourré des oreillers dans le pantalon, et renvoya durement le jeune homme, sous prétexte qu’un plaisantin ne ferait pas un bon mari pour sa femme.

Ces trois histoires semblent aujourd’hui trop « running gag » et trop classiquement boulevardières pour avoir que ce soit d’authentique – d’autant plus que la première d’entre elles est calquée sur un conte déjà inclus dans « Les Petits Drames de la Vertu », où il s’agissait d’une situation similaire, sauf qu’il y avait là une flatulence échappée à un soupirant. On notera surtout qu’Eugène Chavette s’estimait victime innocente d’un système protocolaire bardé d’hypocrisies et de paranoïas.

« Les Bêtises Vraies » se veut une collection de souvenirs, mais vrais ou faux, ils sont pour l’auteur, comme souvent dans la vie, bien plus des mauvais souvenirs que des bons, et ces mauvais souvenirs ont tous en commun d’être les résultantes de discourtoisies imméritées ou de vexeries injustes. Chavette veut bien rire de son obésité ou de sa consommation de prostituées, mais il n’a au final jamais aucun reproche à se faire, aucune maladresse à déplorer, aucun mot malheureux lâché à un bien mauvais moment. La faute est toujours celle des autres, il en est la victime risible mais intègre, et il tient à ce que ça se sache.

Cette persistance d’une vision égocentrique est à rapprocher de la misogynie farouche, curieusement absente de ce volume, qui se déployait dans « Les Petites Comédies du Vice » et « Les Petits Drames de la Vertu ». Eugène Chavette a-t-il été moins misogyne que simplement misanthrope ?

On peut s’en étonner, tant l’homme fut non seulement un mondain très proche des plus grands artistes de son époque, mais un collaborateur fidèle à un grand nombre de journaux, qui semble ne pas avoir eu de relations conflictuelles avec ses collègues. L’image qu’il a laissé à la postérité est avant tout celle d’un bon vivant et d’un homme aimable, d’où le caractère surprenant de la rancune que l’on devine parfois assez facilement sous sa plume. Il est vrai qu’Eugène Chavette était à la fois homme de lettres et richissime notable, alors que tant de ses prestigieux ou célèbres clients vivaient de manière très précaire. Il fut sans doute l’objet d’aigreurs, d’ingratitudes ou de jalousies.

Néanmoins, certaines de ces ingratitudes qu’il tend à dénoncer laissent perplexe, telle « Un Succès Au Théâtre », dans lequel il narre ses démêlés avec le comité de censure, après avoir co-écrit avec un autre auteur un vaudeville au sujet d’un bébé dont la mère recherchait désespérément le père parmi ses différents amants. Le nourrisson passait ainsi entre diverses mains masculines, invitées à en reconnaître la paternité, qui bien entendu refusaient catégoriquement, le repassaient à quelqu’un d’autre, etc… De la comédie à grosses ficelles, mais le comité de censure, qui devait donner son aval pour chaque pièce jouée en public, la jugea amorale et injurieuse pour l’enfance. L’autorisation de mise en scène fut refusée, mais l’un des censeurs émus par la détresse de ces jeunes auteurs, leur suggéra :

– « Pourquoi ne remplacez-vous pas le bébé par un chien ? Avec un chien, ça ne poserait aucun problème ».

Eugène Chavette sortit en claquant la porte derrière lui, mais son collègue vit la chose autrement. Après tout, il fallait percer, et cette idée du chien n’était pas si mauvaise. Chavette ne voulait pas en entendre parler. Aussi, son collègue lui proposa de procéder à l’adaptation seul. Après tout, il n’y avait que le titre et quelques dialogues à changer. Chavette décida qu’il s’en lavait les mains, et abandonna son « bébé » à celui qui voulait en faire un « chien ».

Quelques mois plus tard, le vaudeville, rebaptisé « Malheureux Comme Un Chien », fut programmé dans un théâtre. Eugène Chavette s’y rendit en traînant un peu les pieds. il ne s’attendait à rien de très glorieux, mais ce qu’il vit dépassa toutes ses craintes : son collègue n’avait absolument rien adapté. Il s’était contenté de remplacer dans le texte les mots « enfant » et « bébé » par « chien », et les mots « crie » et « pleure » par « aboie », sans se préoccuper le moins du monde du contexte. Le résultat atteignait des sommets dans l’absurdité, la comédienne principale parlant du chien qu’elle avait mis au monde ou brandissant la peluche factice au nez d’un acteur en lui hurlant : « Avoue que tu en es le père, regarde-le, c’est ton portrait craché ».

Eugène Chavette s’attendait à un four mémorable, mais la pièce fut bientôt la risée du Tout-Paris, et chacun se précipita pour voir cette œuvre incompréhensible, absurde et hilarante. Lorsque Chavette voulut la faire retirer de force auprès du directeur du théâtre, de peur que sa carrière en soit à tout jamais brisée, celui-ci refusa catégoriquement et menaça de lui faire des ennuis s’il persistait. C’était un succès inespéré, en pleine saison creuse, et le directeur n’y renoncerait pour rien au monde. Au final, il proposa même à Chavette d’écrire, pour la saison suivante, « quelque chose dans le même genre »…

Cette « bêtise » serait tout à fait hallucinante, si elle était vraie. Or, elle est fausse, elle est même inventée de toutes pièces.

« J’ai fait jadis des pièces de théâtre et je crois avoir été, je le dis sans orgueil, un des auteurs les plus sifflés. » : Cette phrase qui sert de préambule à « Un Succès Au Théâtre », est en fait totalement mensongère. Eugène Chavette n’a jamais écrit quoi que ce soit pour le théâtre, en fait il n’a jamais écrit que pour des journaux, ou publié des romans directement en volume. Il eût été bien en peine d’écrire des pièces, c’est une activité très prenante pour quelqu’un qui a des établissements à gérer et des articles à écrire. On peut exclure tout autant une œuvre réalisée sous pseudonyme : si la pièce avait connu un tel succès en étant aussi absurde, il en serait resté des traces, il y aurait même eu des reprises régulières. Or, aucun vaudeville de ce titre, ni de ce thème, ne semble avoir existé.

C’est là un terrible accroc que fait Eugène Chavette au concept de son recueil. Certes, en 1882, une telle affirmation était invérifiable : le théâtre avait alors autant de succès que le cinéma de nos jours, les pièces se succédaient avec plus ou moins d’éloges, mais à part pour quelques grands auteurs révérés, comme Victorien Sardou, la postérité de ces ferveurs populaires n’est guère généreuse. Tout le monde pouvait se targuer d’avoir écrit des pièces de théâtre dix ou vingt ans plus tôt, il fallait être du métier pour pouvoir affirmer le contraire au fanfaron.

Aujourd’hui, grâce à Internet, le doute n’est plus permis, et cette entorse à la vérité est aisément démontrable. Du coup, on doute fortement de la réalité des autres souvenirs de l’auteur, y compris de ceux, savoureux, qui closent le recueil et qui sont rassemblés sous le titre « Mes Rapports Avec Les Rois ».

Car Eugène Chavette a rencontré, au fil de sa vie aventureuse – et peut-être fantasmée -, pas moins de six monarques, et presque toujours par le plus grand des hasards. Ils lui ont bien évidemment laissé des souvenirs plutôt négatifs, mais comme il était Républicain depuis toujours, gageons que d’en garder une mauvaise impression lui convenait tout à fait.

Le premier d’entre eux fut François II, dernier souverain du royaume des Deux-Siciles avant son annexion par l’Italie. La rencontre fut tout sauf protocolaire. Elle eut lieu en gare de Montargis, pendant un arrêt prolongé, durant lequel Chavette était descendu du train pour se dérouiller un peu les jambes sur le quai. Le roi vint vers lui, et lui demanda où étaient les toilettes. Familier de cette gare. Chavette les lui indiqua. Le roi, pris par un besoin pressant, s’y précipita, puis ressortit soulagé et dit à Chavette en retournant à son wagon :

– « Mes compliments, c’est très bien tenu ! »

Chavette en resta tout interloqué, à la fois amusé et outré d’avoir été pris, comme il le dit, pour « le fermier du reposoir ».

Le second n’est pas nommé, et pour cause. Tout au plus, Eugène Chavette précise-t-il que c’est le roi d’un pays étranger où il espérait créer une entreprise, qui nécessitait l’aval de l’autorité royale. Au Palais Royal, alors qu’il attendait d’être reçu par le roi, assis en face de la porte de son bureau, Chavette interpella un majordome qui faisait le pied de grue et lui demanda si Sa Majesté parlait français. Le majordome confirma que le Roi parlait parfaitement cette langue. A ce moment-là, un secrétaire sortit du bureau du roi, tandis qu’on entendait au loin, à l’intérieur de la pièce, le roi hurler :

– « Dites-lui bien de ne pas m’emmerder plus longtemps, car je lui foutrais mon pied au cul ! »

Chavette resta tout à fait épaté par l’excellente connaissance du français de Sa Majesté…

Le troisième roi fut rencontré assez loin de son royaume, à Rome, dans la Villa Medicis. Chavette y croisa un vieillard gâteux, qui s’y promènait, jetant autour de lui un regard perdu. Apercevant notre auteur, le vieillard s’adressa à lui en lui demandant :

– « Tanz man hier ? » (« Danse-t-on ici ? »)

Ce à quoi, peu doué en allemand, Chavette répondit simplement :

– « Ich glaube nicht. » (« Je ne crois pas »)

Une minute après, le vieillard reposa la même question, car il n’avait qu’une idée tournant en boucle dans sa tête, et Chavette lui fit la même réponse, car il ne connaissait qu’une phrase en allemand.

Une personne qui semblait accompagner le vieillard fit de loin un signe à Chavette en tapant son index contre sa tempe. Chavette comprend que le vieillard est fou mais probablement inoffensif. Durant le petit quart d’heure de la visite, le vieillard suivit pas à pas l’écrivain, avec un sourire niais, répétant sans cesse la même question et obtenant d’un Chavette indulgent la même réponse.

– « Tanz man hier ? »

– « Ich glaube nicht. »

– « Tanz man hier ? »

– « Ich glaube nicht. »

– « Tanz man hier ? »

– « Ich glaube nicht. »

Et ainsi de suite…

Pour finir, le vieil homme prit la main de Chavette, lequel redouta une invitation à valser, et y glissa une pièce de cinq francs. En discutant avec l’un des gardiens du palais, il apprit que le vieillard était l’ex-Roi de Prusse, récemment remplacé par son frère devenu Empereur d’Allemagne. Le nom du souverain n’est jamais précisé, mais ces détails familiaux et psychiatriques m’ont permis d’identifier ce vieillard comme étant Frédéric-Guillaume IV (1795-1861), touché en 1858 par ce que l’on appelle aujourd’hui un AVC, et resté handicapé mental durant les trois dernières années de sa vie. C’est donc entre 1858 et 1861 que cette rencontre a pu avoir lieu.

Cette anecdote semble plus crédible que les autres, encore qu’Eugène Chavette s’obstine à désigner la Villa Medicis sous le nom de Villa Borghèse, alors qu’il s’agit là du nom du parc municipal qui abrite la Villa Medicis. Le fait qu’il ignore ce détail, vingt ans après avoir soi-disant visité cet endroit, est un peu suspect…

Chavette a aussi rencontré un jeune prince, qu’il classe comme « Fleur de Souverain » dont on ne saura pas grand chose, sinon qu’il est mort jeune et que Chavette le compare au personnage surnommé Queue-de-Poule dans « Les Rois en Exil » d’Alphonse Daudet, ce qui laisse entendre une origine balkanique, et un exil consécutif à une révolution.

Chavette fait connaissance avec le prince chez des amis, à qui il rend visite au retour d’une exposition sur les fromages de France. Assis à côté du jeune prince, Chavette discute de choses et d’autres avec ses amis, mais remarque que le jeune homme s’abstrait de la conversation et semble incommodé. Lorsque Chavette apprend à ses amis qu’il revient de l’exposition sur les fromages, le prince déclame bien fort :

– « Ah, c’est donc ça ! Moi, je croyais que vous étiez malade… »

Le quatrième roi avec lequel Chavette eut des « rapports » est un roi qu’il ne rencontra pas : Ferdinand II des Deux-Siciles, le père de celui que Chavette a croisé à la gare de Montargis. Cette anecdote est donc antérieure, et explique sans doute pourquoi Chavette a si bien reconnu le dauphin sur le quai de la gare de Montargis.

Dans le feu de la révolution de 1848, le Royaume des Deux-Siciles exerça une répression sanglante contre des ferments révolutionnaires venus des royaumes voisins d’Italie et de Piémont-Sardaigne. Eugène Chavette eut le malheur de vouloir séjourner dans la ville de Naples, durant cette période tourmentée dont, en bon touriste, il ignorait à peu près tout. Le hasard voulut que peu de temps avant sa venue, le Roi avait fait expulser un autre français, un avocat venu pour organiser un coup d’État. Chavette fut interpellé le soir même de son arrivée à l’hôtel en diligence, et sommé de retourner immédiatement en France, de crainte qu’il ne soit lui aussi venu ourdir un complot. Toutes les dénégations de Chavette furent inutiles, le Roi en personne avait ordonné son expulsion, il n’y avait plus qu’à se soumettre. Même pas le temps de passer une nuit à l’hôtel, à peine arrivé, il fallut repartir, et sous surveillance, encore !

À cette époque, il fallait bien compter une dizaine de jours pour aller de Naples à la frontière italienne. Un agent de police fut spécialement détaché auprès de Chavette pour l’escorter avec son cabriolet, et payer absolument tous les frais de retour. D’abord ulcéré, Chavette dégusta progressivement tout le délice d’être un prisonnier politique. Par souci d’économie, il était venu à Naples via une diligence cahoteuse, en dormant dans des hôtels miteux à la cuisine médiocre. Pressé de le voir quitter le pays, la police fournit à Chavette une diligence spacieuse et confortable pour lui tout seul. Partout où il s’arrêtait, son impressionnante escorte policière changeait du tout au tout les regards que l’on portait sur lui, et les mêmes établissements où il était descendu quelques jours plus tôt lui réservèrent leur meilleure chambre, avec le matelas le plus confortable, et lui mijotèrent des plats succulents et raffinés, qui ne figuraient pas sur le menu. Et ce retour forcé humiliant devint peu à peu d’agréables vacances tous frais payés, puisque c’est la police napolitaine qui régla toutes les factures.

Quelques années plus tard, quand Ferdinand II des Deux-Siciles mourut prématurément d’une septicémie consécutive à une tentative d’assassinat, Chavette eut réellement le sentiment de perdre un bienfaiteur.

Le cinquième roi n’en était pas un, puisqu’il s’agissait d’un Président de la République qui devenait Empereur. Il s’agit bien sûr de Napoléon III, et de son coup d’état du 2 décembre 1851, qui mit fin à l’éphémère IIème République.

De nombreux affrontements eurent ce lieu ce jour-là, notamment sur le boulevard Poissonnière, où des Républicains vendirent chèrement leur peau. La maison familiale des Vachette (véritable nom de famille de Chavette) se trouvait au croisement de la rue Montmartre (anciennement rue du Faubourg-Montmartre), à l’emplacement de l’actuel Café Brébant. Elle reçut ce jour-là pas moins de 163 impacts de balles, et fut investie par des milices républicaines qui envahirent la demeure familiale et y transportèrent, pendant plusieurs heures, sur les hauteurs de la terrasse, quantité de briques ramassées on ne sait où et que les Républicains entassaient afin de s’en servir comme projectiles lorsqu’ils seraient à bout de munitions. Puis les soldats partirent en disant au chef de famille qu’ils reviendraient pendant la nuit. Il faut croire que la mort les trouva sur son chemin, car aucun d’eux ne revint jamais…

Les jours passèrent, le second Empire s’installa, le calme revint, mais il y avait toujours des centaines de briques amassées sur la terrasse des Vachette et dont le poids menaçait à court terme celle-ci d’effondrement. Le père et son fils commencèrent donc à déblayer la terrasse, quand soudain le père Vachette fit cette remarque : « Tiens, c’est de la bonne brique de Bourgogne, ça… On pourrait faire à la campagne de bien belles cabanes à lapins ».

C’est ainsi que ces briques défensives, destinées primitivement à la guerre civile, furent finalement stockées à la cave et progressivement transférées dans la maison de campagne des Vachette, où, durant les années suivantes, sous les mains habiles des hommes de la famille, elles devinrent effectivement des jolies cabanes à lapin. Et Eugène Chavette de conclure : « Entre le fanatisme et l’hostilité, il existe une neutralité que, durant tout l’Empire, nous avons observée dans ma famille en nous disant : Nous lui devons nos cabanes à lapins ».

Le sixième et dernier roi rencontré – et vraiment rencontré – par Eugène Chavette est un roi neurasthénique et anonyme, dont l’existence réelle est douteuse, et qui aurait tenu à Eugène Chavette un bien étrange discours sur le terrible sort d’être un roi ou un tyran : aucune faiblesse humaine n’est en effet permise, aucun libertinage n’est toléré; même par de fortes chaleurs, il faut apparaître en lourd costume coloré et scintillant. Des sujets, certes, mais pas de véritables amis, une reine mais trop de responsabilités pour que la passion puisse s’exercer – si tant est que les arrangements familiaux aient laissé une place à la passion. Impossibilité de se promener où que ce soit sans escorte pour prévenir une tentative d’assassinat, folie que d’aller au théâtre au risque de gâcher la pièce par sa présence, et ne parlons pas de l’exercice éreintant du pouvoir, qu’on ne peut tout à fait déléguer à ses ministres de peur qu’ils ne fomentent un coup d’état. Ah, vraiment ce n’est pas un destin enviable que celui d’un roi…

Mais, objecta Chavette, dans ce cas, pourquoi ne pas abdiquer ?

D’un air résigné et abattu, le roi répondit d’une voix faible : « On ne gagne jamais rien à quitter un mauvais métier… »

Et puis, habitué à être privé de tout, un roi s’attache inévitablement aux petits avantages en nature : pas d’impôts ni de loyer à payer, pas d’attentes interminables pour trouver un fiacre disponible, et puis on a droit à un joli feu d’artifice le jour de son anniversaire… C’est là une attention touchante à laquelle on renoncerait avec regret…

Mais ce roi était cependant inquiet pour son fils. Tout autre qu’un roi peut rêver à un plus grand destin pour ses enfants, mais un roi ne le peut pas. Il sait que son fils sera roi, et qu’il n’aura même pas le choix. Pour un peu, tiens, ce roi aurait même souhaité une bonne révolution, histoire que son fils échappe à ce morne destin…

On l’aura compris, Chavette retombe de plain-pied dans la farce, et ce n’est pas un hasard si cette dernière imposture clôt sa trilogie de contes, dont « Mes Rapports Avec Les Rois », sur lequel je me suis longuement étalé, est assurément le morceau… de roi !

Nous avons vu que ces « Bêtises Vraies » regorgent de souvenirs probablement vrais, de souvenirs probablement faux et de souvenirs dont il est ardu de décider s’ils sont vrais ou faux. Mais il est encore une dernière catégorie sur laquelle je vais terminer ma critique : ce sont les souvenirs ouvertement faux.

Car il y a également, dans ce troisième recueil de contes, une bonne dizaine de récits relativement semblables à ceux que l’on trouvait dans « Les Petites Comédies du Vice » et « Les Petits Drames de la Vertu ». Des récits loufoques, sans le moindre rapport avec les souvenirs d’Eugène Chavette, et mettant en scène des personnages anonymes et imaginaires. Tout au plus sont-ils introduits par un court préambule du style : « Tel ami m’a raconté cette édifiante histoire que je vous retranscris telle quelle » ou « Alors que je prenais un verre à la terrasse d’un café, mon attention fut attirée par une conversation entre mes deux voisins de tables, et qui disait ceci ».

Ces chapeautages greffés à la va-vite ne trompent personne, pas même leur auteur, et nous permettent de retrouver, sous un fallacieux prétexte, la verve, la truculence et le cynisme joyeux des précédents recueils d’Eugène Chavette.

Indéniablement, le meilleur de ces contes est le caustique « Viens À Asnières ! », dont j’ai reproduit l’essentiel en introduction de cette critique. Outre la drôlerie de ce récit surréaliste, imaginant que le repêchage des noyés était une distraction quotidienne et familiale à Asnières, le conte est très attendrissant parce qu’il nous parle d’une banlieue parisienne totalement révolue, encore très campagnarde, où l’on aimait à aller canoter le dimanche sur une Seine encore poissonneuse. Avant de s’attarder sur Asnières, le narrateur fait le tour de toutes les bourgades parisiennes du nord et de l’ouest, toutes en ce temps-là des petits coins de campagnes où pointaient à peine les premières industries…

Tout aussi cynique, « Ne Touchez Pas À Mon Pauvre Frère » raconte la mort dans un prestigieux hôpital d’un pauvre bougre atteint de pas moins de quatre maladies mortelles. Face à un tel palmarès, les internes avaient établi une liste de paris sur la maladie qui emporterait finalement le moribond. Mais lorsque ce dernier succomba, son frère surgit, et s’opposa à ce que le corps subisse une autopsie, le défunt ayant par ailleurs émis de son vivant le souhait d’une crémation. Or, tous ces médecins, qui ont misé de petites fortunes dans leur paris, ont besoin de procéder à une autopsie pour proclamer quelle maladie a été victorieuse. Sans évidemment en révéler la raison, les médecins insistèrent auprès du frère pour qu’il autorise une autopsie, mais ce dernier, soupçonnant un coup fourré, persista dans son refus. L’un des médecins, plus fin que les autres, et affichant une expression faciale d’une extrême gravité, laissa entendre que l’une des maladies du disparu pourrait être, de par sa nature, « en germe » chez n’importe quel consanguin du disparu. Le frère devint alors livide à la pensée de cette perspective, et soigneusement angoissé par les médecins, il finit par autoriser, et même exiger, qu’une autopsie de son frère soit faite, pour la gloire de la science naturellement…

Eugène Chavette a également rassemblé une série de petits contes à thématique alimentaire, sous le nom de « Choses de la Gueule », dont on retiendra principalement « L’Assassin À La Fourchette », récit passionnant d’un riche désœuvré à l’appétit insatiable, qui prend tous les jours ses repas au restaurant, mais qui, n’aimant pas manger seul, embauche un employé pour partager son repas et lui tenir compagnie. Lorsque celui-ci décède brutalement des excès des repas de son employeur, l’homme comprend qu’il vient de commettre sans le savoir le crime parfait. Cela lui procure un amusement et une excitation nouvelle. Il prend désormais un plaisir pervers à embaucher de frêles jeunes garçons, dont il décide lui-même des menus, et qu’il regarde jour après jour s’empâter, prendre mauvaise mine, et finalement s’effondrer, victimes d’une attaque, au sortir d’un énième repas trop copieux. Mais un jour, l’Assassin à la Fourchette embauche un jeune homme plus malin que les autres, qui comprend les intentions criminelles de son patron. Les deux hommes entament alors un frénétique et interminable duel de goinfrerie, et c’est au tour du riche assassin de tomber raide mort en sortant de table.

Enfin, avec le court pamphlet « Une Statue Oubliée », Eugène Chavette nous apporte un intéressant témoignage sur la mode alors relativement nouvelle de la chanson idiote, proposant d’élever une statue à Ernest Bourget, auteur d’une chanson très populaire apparue en 1855 et pastichant les comptines médiévales, intitulée « Le Sire de Framboisy ».

Si l’on en croit Eugène Chavette, le succès populaire de cette pochade amena toute une mode de chansons crétines que tous les imbéciles serinaient obsessionnellement – et il cite quelques titres de chansons dont les mélodies sont parfois perdues, mais dont les paroles – édifiantes en effet – sont trouvables sur Internet : « Bu Qui S’Avance », « Il A Des bottes, Bastien », « Ou S’Qu’Est Mon Fusil », « L’Amant D’Amanda » et « La Canne À Canada ». Ces chansons joyeuses et décérébrées mirent fin, toujours selon l’auteur, au règne de la romance et de la chanson d’amour. Partant de ce postulat, Eugène Chavette réclame pour Ernest Bourget, créateur du « Sire de Framboisy », l’érection d’une statue, car la jeunesse étant désormais moins encline aux rêveries amoureuses et romantiques, il est donc bien plus facile d’en faire des soldats à sacrifier pour le pays. De même, une autre chanson « Pars Pour La Crète ! », supposément écrite par le même Ernest Bourget pour l’opéra-bouffe « La Belle Hélène » d’Offenbach (mais en réalité, Chavette se trompe, cette chanson-là est de Ludovic Halévy), lui apparait finalement comme une invitation à partir défendre les colonies françaises, ce qui lui semble là, indéniablement, un grand geste patriotique.

Si Ernest Bourget n’a pas eu sa statue, il n’a quand même pas été oublié par la postérité, puisqu’en 1851, il fut l’un des créateurs de la SACEM qui, primitivement, ne gérait pas encore les droits d’auteur, mais les droits d’interprétation musicale. Grâce à cette société, les établissement publics accueillant des musiciens étaient tenus de les rétribuer au pro-rata des œuvres interprétées, et non pas au regard des bénéfices de la soirée.

Ce dernier mini-pamphlet nous est un peu dur à comprendre, puisque toutes ces mélodies sont oubliées et qu’on a fait des choses bien plus crétines depuis, mais il est intéressant d’avoir le témoignage d’un homme de lettres qui – déjà – jetait un regard goguenard et méprisant sur les chansonnettes stupides et les opéras-bouffes racoleurs, qui éloignaient les gens sans instruction d’expressions artistiques plus raffinées. Hélas pour Chavette, la bêtise fière d’être bête et bornée avait encore de beaux jours devant elle sans qu’il y ait besoin de lui ériger des statues…

« Les Bêtises Vraies » conclut donc brillamment une trilogie de recueils cyniques et féroces, qui mériteraient d’être redécouverts, d’autant plus que ce sont des documents tout à fait pertinents sur le mode de vie et les mentalités de la deuxième moitié du XIXème siècle. D’une lecture facile et fluide, ces trois recueils sont d’amusants et d’instructifs voyages dans le temps, guidés par un auteur roublard, aimable et bon vivant, bien qu’un peu fanfaron et volontiers mythomane. Son style comme ses contes font preuve d’une spontanéité créative charmante, même si très logiquement, elle reflète une inspiration inégale, ou des thématiques parfois dépassées. Comme dans les précédents recueils, il n’y a pas que des chefs d’œuvre dans « Les Bêtises Vraies », je passe sous silence de courtes histoires qui font un peu « pschitt », mais ce qui n’est pas drôle n’est pas nécessairement d’une lecture désagréable. Au final, on suit les contes d’Eugène Chavette un peu comme ceux d’Alphonse Allais, on sait à peu près où on va, mais jamais complètement et il est plaisant de se laisser prendre à ces farces qui sont souvent drôles, et qui, même quand elles ne le sont pas, témoignent d’un esprit caustique et observateur d’autant plus charmant qu’il est finalement peu aigri et nullement revanchard. Rire de la bêtise nous console de son omniprésence, tel est un peu le message de l’auteur, qui nous invite effectivement à rire de tout, et surtout de ce qui est affligeant.

En ce sens, avec ce troisième volume, et contrairement à ce qu’il redoutait, Eugène Chavette n’a pas cassé ses bobèches, et c’est peut-être là le plus important.

Comme dans les deux tomes précédents, le style d’Eugène Chavette est d’une fluidité et d’une simplicité qui le rendent encore aujourd’hui tout à fait lisible, même pour quelqu’un peu habitué au langage du XIXème siècle.

Néanmoins, ce tome-ci rassemblant des souvenirs de l’auteur, il y est abondamment question de personnalités et d’évènements appartenant à l’histoire de France, de l’Europe ou à la vie culturelle parisienne. J’ai donné dans cet article nombre d’éléments historiques qui, en fait, ne se trouvent pas dans le livre, et que je suis moi-même allé chercher. Un minimum de connaissances sur la deuxième moitié du XIXème siècle est donc requis, même s’il n’est pas fondamentalement nécessaire pour saisir l’humour de la plupart des situations ou des réflexions de l’écrivain.

Sinon, je rappelle que l’humour d’Eugène Chavette est plutôt noir, parfois même assez « caca-prout » et souvent morbide, encore que l’on y trouve rarement des descriptions choquantes. Le fond n’est parfois pas éloigné de « Charlie Hebdo », mais la forme est indéniablement plus élégante. Contempteur avant tout des hypocrisies morales, des compromissions douteuses, des corruptions écœurantes et de la mégalomanie des grands de ce monde, Eugène Chavette demeure toujours un esprit très moderne, malgré quelques archaïsmes de langage. Beaucoup de ses boucs émissaires n’existent plus, mais on voit sans mal quelle sorte de gens a pris leur place, et les remarques cinglantes de l’écrivain continuent à leur aller comme un gant.

« Les Bêtises Vraies » est ouvertement le moins misogyne des trois recueils abordés ici, mais c’est aussi, sur bien des plans, le plus misanthrope. Un humaniste béat s’y sentira gêné aux entournures. Un fan absolu d’Alphonse Allais ou de Pierre Desproges s’y plaira comme chez lui.

Cette critique sur « Les Bêtises Vraies » s’inscrit dans le cadre de trois articles critiques sur une trilogie de recueils signés par Eugène Chavette.

– L’article sur le premier tome, « Les Petites Comédies Du Vice » se trouve à cette adresse-ci :

https://mortefontaine.wordpress.com/2019/01/10/eugene-chavette-les-petites-comedies-du-vice-1875/

– L’article sur le deuxième tome, « Les Petits Drames de la Vertu » se trouve à cette adresse-là : https://mortefontaine.wordpress.com/2019/03/07/eugene-chavette-les-petits-drames-de-la-vertu-1882/

« Les Bêtises Vraies » peut être lu gratuitement à l’adresse suivante :

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6560261f?rk=21459;2